Dernières actualités

Allocution

10 décembre 2025

Message du Secrétaire général de l'ONU - Journée des Droits de l'Homme

Pour en savoir plus

Communiqué de presse

09 décembre 2025

Unis avec la jeunesse contre la corruption : Former l’intégrité de demain

Pour en savoir plus

Communiqué de presse

05 décembre 2025

Zones cacaoyères : renforcer l’action communautaire contre les violences basées sur le genre

Pour en savoir plus

Dernières actualités

Les objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire

Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU en Côte d'Ivoire:

Communiqué de presse

25 novembre 2025

La violence numérique s’intensifie, tandis que près de la moitié des femmes et des filles dans le monde ne bénéficient d’aucune protection juridique contre les abus en ligne

Le monde numérique avait promis connexion et autonomisation, mais pour des millions de femmes et de filles, il est devenu un espace de violences. La violence numérique se propage à une vitesse alarmante, alimentée par l’intelligence artificielle, l’anonymat et l’absence de lois et de mécanismes de responsabilité efficaces. Elle touche désormais toutes les sphères d’Internet : depuis le harcèlement en ligne et la traque en ligne jusqu’au doxing, au partage non consenti d’images, aux deepfakes et à la désinformation, instrumentalisés pour réduire au silence, intimider et humilier les femmes et les filles. Selon les données de la Banque mondiale, moins de 40 pour cent des pays disposent de lois protégeant les femmes contre le harcèlement ou la traque en ligne, ce qui laisse 44 pour cent des femmes et des filles dans le monde, soit 1,8 milliard de personnes, sans accès à une protection juridique.Les femmes en position de leadership, dans le monde des affaires ou en politique, sont confrontées à des deepfakes, à des campagnes de harcèlement coordonnées et à de la désinformation sexiste destinés à les exclure des plateformes ou à les pousser à quitter complètement la vie publique. À travers le monde, une femme journaliste sur quatre déclare avoir reçu des menaces de violence physique en ligne, y compris des menaces de mort. « Ce qui commence en ligne ne reste pas en ligne. Les violences numériques se prolongent dans la vie réelle, où elles sèment la peur, réduisent les victimes au silence et, dans les cas les plus graves, donnent lieu à des violences physiques et à des féminicides », déclare Sima Bahous, Directrice exécutive d’ONU Femmes. « Les lois doivent évoluer au même rythme que la technologie pour veiller à ce que la justice protège les femmes en ligne comme hors ligne. L’insuffisance des protections juridiques laisse des millions de femmes et de filles dans une situation de vulnérabilité, tandis que les auteurs de ces actes agissent en toute impunité. C’est inacceptable. À travers notre campagne des 16 Jours d’activisme, ONU Femmes appelle à un monde où la technologie est source d’égalité, et non de danger. »Les signalements des abus et des violences en ligne restent largement insuffisants, les systèmes judiciaires sont mal préparés et les plateformes technologiques assument peu de responsabilités. L’essor des contenus abusifs générés par l’IA a encore renforcé l’impunité des agresseurs, au-delà des frontières et des plateformes. Mais des progrès sont perceptibles. Les législations commencent à évoluer pour répondre aux défis posés par l’évolution technologique : de la loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act) à la législation dénommée Ley Olimpia au Mexique, en passant par la loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Act) en Australie et le règlement sur les services numériques de l’UE, de nouvelles réformes voient le jour. En 2025, 117 pays ont déclaré agir contre les violences numériques, mais ces efforts restent dispersés face à un phénomène transnational.ONU Femmes appelle à :Une coopération mondiale pour faire en sorte que les plateformes numériques et les outils d’IA respectent les normes de sécurité et d’éthique.Un soutien accru aux victimes de violences numériques grâce au financement des organisations de défense des droits des femmes.La responsabilisation des agresseurs grâce à des lois plus adaptées et une meilleure application de celles-ci.Le renforcement de l’engagement des entreprises technologiques, avec le recrutement de plus de femmes dans la conception d’espaces en ligne plus sûrs, la suppression rapide des contenus dangereux et des réponses rapides aux signalements.Des investissements dans la prévention et le changement des normes culturelles, par le biais de l’éducation au numérique et à la sécurité en ligne pour les femmes et les filles, et des programmes qui remettent en question les cultures toxiques en ligne.Le plaidoyer féministe a permis la reconnaissance mondiale de la violence numérique comme une menace pour les droits fondamentaux des femmes, ce qui a conduit les pays à accorder une priorité croissante à la lutte contre la violence numérique et à prendre des mesures en ce sens. Cependant, le rétrécissement de l’espace civique, associé à des coupes budgétaires sans précédent et à la répression des mouvements féministes, menace de compromettre des décennies de progrès. Dans ce contexte, des initiatives telles que le programme ACT pour mettre fin aux violences à l’égard des femmes et des filles, financé par l’UE, sont plus importantes que jamais pour soutenir les mouvements féministes dans leur quête de justice.La campagne 2025 des « 16 Jours d’activisme contre les violences basées sur le genre » appelle à une action mondiale urgente pour combler les lacunes juridiques et faire en sorte que les agresseurs et les plateformes technologiques soient tenus de rendre des comptes. Pour soutenir les gouvernements et les décideurs, ONU Femmes lance deux nouveaux outils : le Supplément du Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes, consacré aux violences facilitées par la technologie, et le Guide à l’intention des services de police sur la lutte contre les violences facilitées par la technologie, qui complète les recommandations précédentes du Manuel sur les services de police sensibles au genre pour les femmes et les filles victimes de violences. Ces outils fournissent des conseils pratiques en matière de prévention et d’action. Tant que l’espace numérique ne sera pas sûr pour toutes les femmes et les filles, une véritable égalité restera hors de portée, partout dans le monde.À propos de la campagne « 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre »Les 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre sont une campagne mondiale qui se déroule chaque année du 25 novembre au 10 décembre et fait le lien entre la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et la Journée internationale des droits humains.En 2025, la campagne met l’accent sur la lutte contre les violences numériques faites à toutes les femmes et les filles, l’une des formes d’abus qui connaissent la plus forte progression dans le monde. Les violences numériques englobent le harcèlement en ligne, la traque en ligne, la désinformation sexiste, les deepfakes et le partage non consenti d’images intimes, qui sont tous en forte augmentation à mesure que la technologie progresse.La campagne « Tous UNiS » 2025 appelle les gouvernements, les entreprises technologiques et les communautés à agir maintenant pour renforcer les lois, mettre fin à l’impunité et responsabiliser les plateformes. Elle préconise des investissements pérennes dans la prévention, l’éducation au numérique et des services centrés sur les victimes. Elle appelle également à un soutien à long terme aux organisations de défense des droits des femmes qui œuvrent pour faire des espaces numériques des lieux sûrs et inclusifs pour tous et toutes.À propos d’ACTLe programme ACT (Advocacy, Coalition Building and Transformative Feminist Action) est un engagement novateur entre la Commission européenne et ONU Femmes, qui co-dirigent la Coalition pour l’action contre la violence basée sur le genre (VBG), en collaboration avec le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Le programme commun de plaidoyer ACT met en avant les priorités, amplifie la voix des mouvements féministes de défense des droits des femmes, et offre un cadre de collaboration fondé sur des priorités, des stratégies et des actions communes.À propos d’ONU FemmesLa promotion des droits des femmes, de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et filles, telle est la raison d’être d’ONU Femmes. En tant qu’entité cheffe de file des Nations Unies en faveur de l’égalité des sexes, nous faisons évoluer les lois, les institutions, les comportements sociaux et les services afin de combler les inégalités entre les sexes et de construire un monde égalitaire pour toutes les femmes et filles. Nous plaçons les droits des femmes et des filles au cœur du progrès mondial, toujours et partout. Parce que l’égalité des sexes ne se limite pas à ce que nous faisons. C’est ce que nous sommes.

1 / 5

Histoire

08 octobre 2025

Foro : Là où les frontières s'effacent devant la fraternité

Dans le nord de la Côte d'Ivoire, près des frontières du Mali et du Burkina Faso, le village de Foro découvre la force de la solidarité à travers une simulation de crise.Ce matin-là, le calme habituel a cédé la place à une effervescence maîtrisée. Ce qui semblait être un jour ordinaire s'est transformé en exercice grandeur nature, conçu pour tester non seulement les protocoles d'urgence, mais la cohésion même du village.Soro Dramane ajuste sa chemise blanche, calme et concentré, avec l'assurance de quelqu'un qui sait résoudre les problèmes. Retraité et ancien ingénieur commercial, il a trouvé un nouveau sens à sa vie comme président du collectif de développement de Foro. Ce jour-là, il orchestre un exercice sans précédent : la mobilisation de tout le village pour simuler l'arrivée massive de populations déplacées.J'ai organisé une chaîne humaine pour accueillir ces populations », se souvient Dramane avec une satisfaction discrète. « Dès que nos voisins ont eu besoin de nous, ce n'était plus un exercice; c'est devenu du concret.Depuis début 2022, le nord de la Côte d'Ivoire absorbe un afflux important de personnes fuyant les conflits dans les pays voisins. Cette arrivée soudaine, conjuguée aux défis climatiques et sécuritaires, met les communautés hôtes sous pression. Ces simulations sont essentielles pour garantir que chacun sache quoi faire avant, pendant et après une crise.Mais l'impact de cette simulation a dépassé son cadre technique. Ce test des dispositifs de gestion de crise a révélé la capacité de la communauté à réagir rapidement et de manière coordonnée.« Dès que l'alerte est tombée, tout le village s'est mobilisé », explique Dramane. « Les autorités ont réagi sans délai parce qu'elles savaient que nous étions prêts. Ici, la solidarité n'est pas un vain mot ; c'est notre force, même si nous restons vigilants. »Cette vigilance s'explique par une réalité géographique complexe. Foro se trouve à un carrefour stratégique, aux portes du Mali et du Burkina Faso, régions marquées par les tensions et la violence. Derrière son apparente tranquillité, le village occupe la première ligne.La simulation a également transformé les relations avec les forces de sécurité. De simples contacts officiels, elles sont devenues de véritables partenariats.« Nos policiers connaissent maintenant chacun d'entre nous personnellement », dit Dramane. « Nous partageons des repas, nous avons tissé des liens fondés sur le respect et la fraternité. Cette proximité, c'est la simulation qui l'a rendue possible. » Cette transformation reflète une nouvelle approche de la sécurité qui place les relations humaines au cœur d'une paix durable.Pour Dramane, cette expérience dépasse largement le cadre de la gestion de crise : c'est un projet à long terme pour renforcer la résilience des communautés, par-delà les frontières tracées sur les cartes.« Les frontières ne sont que des lignes sur du papier », rappelle-t-il en regardant au loin. « De l'autre côté, ce sont nos frères et sœurs. Nous devons cultiver cette solidarité et la transmettre à nos jeunes, pour qu'ils soient prêts, partout, à s'entraider quand surgiront les difficultés. » La simulation menée à Foro, organisée par l'Organisation internationale pour les migrations en collaboration avec la Commission nationale des frontières, va bien au-delà d'un simple exercice de préparation à l'urgence. Intégrée à l'initiative du Département d'État américain pour le renforcement des frontières nord de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, elle démontre comment les communautés peuvent devenir de véritables acteurs de la sécurité régionale.À une époque où les frontières divisent souvent, Foro trace une autre voie : celle où la préparation et la solidarité transforment la vulnérabilité en force collective. Cet article a été rédigé par Abdoulaye Mamadou SOUKOUNA, Coordonnateur de la communication de l'IBSM, asoukouna@iom.int.

1 / 5

Histoire

06 octobre 2025

Rentrée des cantines scolaires : un moteur essentiel pour la réussite des élèves en Côte d’Ivoire

L’année scolaire 2025-2026 a officiellement démarré le lundi 8 septembre sur l’ensemble du territoire ivoirien. Pour certains élèves, la rentrée évoque des cahiers neufs et des uniformes impeccables ; mais en zones rurales, la réalité est bien plus contrastée. Là-bas, l’attention se concentre surtout sur un élément crucial pour des milliers d’enfants : — la reprise des cantines scolaires.Le 6 octobre 2025, les cantines scolaires approvisionnées par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont rouvert leurs portes, apportant un soulagement immédiat aux élèves et aux enseignants. À l’école primaire publique de Nangasseregué, située à huit kilomètres de la ville de Korhogo, le taux d’absentéisme est passé de plus de trente élèves à seulement trois absents dès la reprise des repas. « Quand nous avons su que les denrées arrivaient, c’était comme une fête pour tous. Aujourd’hui, le taux d’absentéisme a considérablement diminué. Sur près de 433 élèves, seuls trois étaient absents. Je suis convaincu que la cantine a un impact réel et positif sur les enfants. », témoigne Koffi Alain, enseignant et gérant de la cantine.Un contexte rural exigeant, où le repas scolaire change toutDans de nombreuses localités rurales, la journée des enfants débute dès l’aube. Ils parcourent souvent plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre leur école, bien souvent le ventre vide. L’école primaire publique de Nangasseregué Korhogo, dotée d’une cantine depuis 1990, est régulièrement approvisionnée par le PAM, ce qui lui permet de servir des repas chauds tout au long de l’année scolaire. Lors de la rentrée du 8 septembre, de nombreux enfants issus de villages éloignés ont repris le chemin de l’école. Mais en l’absence de repas, on comptait entre vingt-cinq à trente-et-un élèves absents sur plus de quatre cents inscrits. D’après les responsables de l’établissement, cette situation s’explique par les longues distances que les enfants doivent parcourir et l’absence de repas à leur arrivée. « Les enfants habitent dans des villages éloignés. Et lorsqu’ils arrivent à l’école sans qu’un repas ne leur soit proposé, beaucoup préfèrent ne pas revenir », explique M. Koffi. L’absence de repas à l’école peut entraîner fatigue, découragement et absentéisme. « Un jour, nous avons trouvé un élève allongé dans une classe pensant qu’il était malade, mais il nous a répondu qu’il avait simplement faim », raconte M. Koffi. La cantine scolaire, pilier de la réussite et de la cohésion socialeDepuis plusieurs années, Nangasseregué enregistre un taux de réussite de cent pour cent au Certificat d’Études Primaires (CEP) – une performance que les enseignants attribuent à la régularité des repas scolaires.« Depuis que je suis dans cette école, nous faisons toujours du 100 % au CEP. Et cela, c’est grâce à la cantine. Les enfants viennent de villages éloignés, mais une fois arrivés, ils restent sur place. Après avoir mangé, ils vont en classe, étudient, et sont vraiment heureux de recevoir un repas chaud à midi. Cela leur évite d’aller au champ avec leurs parents, de chercher de quoi manger et de revenir en retard. C’est un véritable soutien. Je suis convaincu que si nous obtenons ces résultats, c’est parce que la cantine est là. » Chaque jour, les repas sont préparés selon le nombre d’élèves inscrits. Avant de passer à table, les enfants se rangent dans le calme, se lavent les mains, puis rejoignent la cantine. Ce rituel renforce non seulement les habitudes d’hygiène, mais aussi la discipline et la cohésion. Au-delà de la nutrition, la cantine favorise la socialisation entre enfants d’origines diverses et contribue à la construction du vivre-ensemble. Une chaîne logistique rigoureuse au service des enfantsDepuis 1989, le PAM soutient l’alimentation scolaire en Côte d’Ivoire pour améliorer les résultats éducatifs. En 2025, 166 500 enfants répartis dans 733 écoles bénéficient de repas chauds grâce à une chaîne logistique rigoureusement coordonnée. En amont, le PAM et la Direction des Cantines Scolaires (DCS) évaluent les besoins en vivres et matériels, afin d’assurer un approvisionnement équilibré. Les achats, réalisés localement ou à l’international, respectent des critères stricts de qualité, de coût, et de conformité aux normes nutritionnelles, avec une priorité donnée aux produits locaux, conformément à la Stratégie Nationale d'Alimentation Scolaire. Les produits reçus sont rigoureusement contrôlés : état des emballages, qualité, respect des normes sanitaires. Ils sont ensuite stockés dans les entrepôts du PAM, puis remise progressivement à la DCS pour acheminement dans les écoles dans le cadre de la coopération entre le PAM et le ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation. Chaque étape est documentée pour garantir une traçabilité complète, jusqu’à l’assiette des enfants. À l’école, les enseignants recensent les rationnaires, les gérants de cantines préparent les espaces de stockage et vérifient la conformité des produits à leur arrivée. Une mobilisation communautaire pour une durabilité renforcéeLe succès des cantines repose aussi sur la mobilisation communautaire. Les groupements locaux, les ONG, les fondations et les parents participent activement à la gestion, à l’apport de vivres complémentaires et à la réhabilitation des infrastructures. Ce modèle collaboratif renforce la durabilité du dispositif et garantit son impact à long terme.En unissant leurs efforts, le PAM, la DCS et les communautés locales font de chaque repas servi à l’école un véritable investissement dans l’avenir des enfants et le développement du pays.

1 / 5

Histoire

12 septembre 2025

"La santé sexuelle et reproductive doit rester une priorité pour la Côte d’Ivoire", déclare Diene Keita, Directrice exécutive de l’UNFPA

Au terme d'une visite officielle de près d'une semaine en Côte d’Ivoire, Mme Diene Keita, nouvelle Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, a appelé à redoubler d’efforts pour accélérer les progrès en matière de santé reproductive.« La mortalité maternelle a été réduite de près de moitié, l’accès à la contraception moderne progresse et les violences basées sur le genre diminuent. Mais trop de femmes et de filles restent encore à la marge. Nous devons intensifier nos efforts pour garantir à chacune ses droits et la possibilité de réaliser son potentiel », a déclaré Mme Keita.Au cours de sa visite, Mme Keita a rencontré le Premier Ministre, plusieurs membres du Gouvernement, la Première Dame ainsi que des responsables d’institutions publiques. Elle a réaffirmé l’engagement de l’UNFPA à accompagner la Côte d’Ivoire dans ses progrès vers l’égalité de genre, la réduction de la mortalité maternelle et la valorisation du dividende démographique. Cette mission a également permis de consolider les partenariats avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et d’autres acteurs du développement. Mme Keita a félicité le Dr Sidi Ould Tah pour sa récente élection à la présidence de la BAD et souligné l’importance d’une synergie entre l’expertise de l’UNFPA et les priorités stratégiques de la Banque, notamment l’amélioration des conditions de vie des populations africaines.Mme Keita a également échangé avec des associations de femmes et de jeunes, afin d’écouter leurs priorités et de promouvoir une approche axée sur les droits humains et la transformation des rapports de genre. Ces échanges ont mis en lumière la nécessité d’intensifier l’innovation et les solutions numériques pour éliminer les décès maternels évitables d’ici 2030 en Côte d’Ivoire.Enfin, elle a visité des initiatives appuyées par l’UNFPA, notamment dans les domaines de la planification familiale, de la formation des sages-femmes et de la collecte de données sur la santé reproductive. « L’UNFPA restera un partenaire stable et stratégique, même en période d’incertitude mondiale. Ensemble, nous devons garantir à chaque femme, chaque jeune et chaque adolescent l’accès à des services de santé de qualité, à l’information, à la dignité et à l’autonomie. C’est ainsi que nous construirons des sociétés plus justes, résilientes et prospères », a conclu Mme Keita.

1 / 5

Publication

04 août 2025

Rapport annuel 2024 des Nations Unies en Côte d'Ivoire

Le rapport annuel 2024 du Cadre de Coopération pour le Développement Durable (CCDD) 2021–2025 reflète l’engagement du Système des Nations Unies (SNU) en Côte d’Ivoire à rendre compte des résultats obtenus aux côtés du Gouvernement, des partenaires techniques et financiers, de la société civile et des communautés.En 2024, plus de 90 milliards FCFA (environ 157 millions USD) ont été mobilisés pour accompagner la mise en œuvre de plus d’une centaine d’initiatives dans les domaines de la transformation économique, du renforcement du capital humain, de l’inclusion sociale, de la résilience climatique et de la gouvernance.Le rapport met en lumière des progrès concrets dans les chaînes de valeur agro-industrielles durables, l’accès des enfants à une éducation de qualité, l’autonomisation des femmes rurales, la transition énergétique, ou encore la modernisation de la gestion des frontières. Il documente également les avancées du programme conjoint de résilience dans le Nord-Est, à travers une approche intégrée Humanitaire–Développement–Paix.À travers ce bilan 2024, le SNU réaffirme son engagement à accompagner la Côte d’Ivoire vers un développement inclusif, durable et résilient, en ligne avec l’Agenda 2030.

1 / 5

Histoire

07 août 2025

Inclusion socio-économique : ONU-Habitat et ses partenaires lancent la phase opérationnelle des projets pilotes du programme AMIC-GA

Le 6 août 2025, l’Université 2IAE d’Azaguié a accueilli une réunion de coordination stratégique consacrée au programme AMIC-GA (Amélioration des opportunités d’intégration des travailleurs migrants et des communautés locales en situation de vulnérabilité dans le Grand Abidjan) de l'ONU Habitat et financé par la Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC).Organisée en présence de responsables institutionnels, de partenaires techniques et de représentants des collectivités locales, cette rencontre marque un tournant clé : après les études spatiales et socio-économiques menées ces derniers mois, les initiatives entrent désormais dans leur phase opérationnelle.Trois communes, trois projets phares pour l’insertionLes projets pilotes répondent aux besoins spécifiques des populations locales et des migrants, avec un accent particulier sur l’emploi des jeunes et des femmes :Anyama (Projet CPEPA) : création d’un centre artisanal intégrant les NTIC, pour générer plus de 300 emplois, mis en œuvre par la Chambre Nationale de Métiers de Côte d’Ivoire (CNMCI).Azaguié (Projet Incug-Agri) : programme de formation et d’insertion dans les métiers agricoles et de la production animale, au bénéfice de 100 jeunes, coordonné par l’Université 2IAE.Attécoubé (Projet EcoCir) : valorisation des déchets plastiques et dispositif d’insertion socioprofessionnelle pour des jeunes et des femmes issus de milieux précaires, mis en œuvre par AVSI.Une mobilisation collective pour transformer les défis en opportunitésLa présence du Président du Comité technique, d’élus locaux, de l’équipe d’ONU-Habitat et des partenaires de mise en œuvre a permis d’évaluer l’état d’avancement des initiatives, de partager les premiers résultats des études de faisabilité et de convenir des prochaines étapes. Une visite de terrain à Azaguié a illustré le potentiel concret des formations agricoles et d’élevage déjà lancées avec les apprenants qui ont partagé les connaissances acquises.Les participants ont formulé des recommandations pour consolider la phase de déploiement et garantir la durabilité des projets. En se positionnant comme laboratoire d’innovation urbaine et de développement local inclusif, le programme AMIC-GA ambitionne de transformer les défis liés à l’insertion et au développement local en opportunités pour les communautés du Grand Abidjan.

1 / 5

Histoire

23 juillet 2025

Dialogue national sur l’action climatique : La Côte d’Ivoire trace sa voie vers une transition énergétique juste et ambitieuse.

Abidjan, 22 juillet 2025 – À l’occasion du discours du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, intitulé « Un moment décisif pour accélérer l’ère des énergies propres », le Système des Nations Unies, en partenariat avec le Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique en Côte d’Ivoire, a organisé un dialogue national réunissant acteurs gouvernementaux, partenaires techniques et financiers, société civile, secteur privé et experts. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les engagements et avancées du pays dans la lutte contre le changement climatique et la promotion d’une transition énergétique juste.Une ambition climatique nationale claire et un cadre renforcéLe Ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assahoré, a rappelé, à cette occasion, que la Côte d’Ivoire s’est fixé un objectif ambitieux : atteindre 45 % d’énergies renouvelables dans son mix électrique d’ici 2030, comprenant 33 % d’hydroélectricité et 12 % de solaire et biomasse.Ce cap est accompagné par des mesures législatives fortes, avec l’adoption en 2023 du Nouveau Code de l’environnement, suivie en 2025 de la Loi sur le climat, qui structurent la gouvernance climatique nationale. Par ailleurs, la mise en place d’une Commission nationale du marché carbone illustre la volonté d’ouvrir de nouvelles sources de financement innovantes, essentielles pour accélérer les investissements verts.« La transition énergétique n’est pas une charge, mais une formidable opportunité économique, sociale et environnementale, surtout pour les pays du Sud », a rappelé le Ministre Assahoré, insistant sur la nature inclusive et transversale de cette transition. Le message du Secrétaire général : une occasion unique pour accélérer l’ère des énergies propres Dans son adresse relayée à Abidjan, António Guterres a rappelé que le monde est à un tournant majeur. « L’ère des combustibles fossiles est à bout de souffle et en bout de course. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère énergétique. Une ère dans laquelle une énergie abondante, propre et peu coûteuse viendra alimenter un monde riche en perspectives économiques. »Il a souligné l’importance d’une transition rapide, juste et équitable, mettant en garde contre les effets dévastateurs du changement climatique et les inégalités actuelles d’accès aux énergies renouvelables.Le Secrétaire général a aussi insisté sur le rôle clé des plans climatiques nationaux (CDN 3.0) à présenter avant la COP30, appelant à des engagements renforcés et à des investissements massifs dans les infrastructures énergétiques modernes. La vision stratégique et l’accompagnement du Système des Nations Unies en Côte d’IvoireLe dialogue national autour de ce discours a permis au Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire de réaffirmer son engagement à accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre de sa transition énergétique, en appui aux priorités nationales et aux Objectifs de développement durable (ODD).« La transition énergétique ne doit pas être seulement technologique. Elle doit être juste et équitable, centrée sur les personnes. Elle doit créer des emplois décents, améliorer la santé publique, garantir l’accès à l’énergie pour tous et répondre aux besoins des plus vulnérables. Elle doit impliquer les femmes, les jeunes, les communautés rurales, les acteurs privés, et donner une place centrale à la justice sociale », a plaidé Mme Hélène N’Garnim-Ganga, Coordonnatrice résidente des Nations Unies, tout en encourageant la mobilisation à l’échelle locale pour faire de cette transition un moteur de croissance économique verte, créatrice d’emplois et garante d’une meilleure résilience climatique. Cet engagement collectif se traduit par le soutien technique, institutionnel et financier de plusieurs agences des Nations Unies dont le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), notamment à travers l’initiative Climate Promise, qui appuie la révision de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN 3.0).Mme Blerta Cela, Représentante résidente du PNUD, a salué les avancées de la Côte d’Ivoire dans la gouvernance climatique : « Grâce à notre partenariat, nous contribuons à construire une transition qui ne se mesure pas uniquement en mégawatts installés, mais aussi en vies transformées, en écosystèmes restaurés et en communautés autonomisées. »Au-delà des discours, les échanges interactifs ont permis de faire émerger des recommandations concrètes exprimées par les parties prenantes nationales Impliquer davantage les jeunes dans la révision et la mise en œuvre des nouvelles Contributions déterminées au niveau national (CDN 3.0), afin de garantir leur appropriation.Vulgariser les CDN 3.0 dès leur validation, pour que les organisations environnementales puissent les intégrer dans leurs plans et activités.Construire davantage de forages agricoles à motricité solaire, pour faire face à la sécheresse et renforcer la résilience des productions agricoles.Réfléchir à des mécanismes financiers innovants, incluant des garanties adaptées pour faciliter les investissements dans les énergies renouvelables.Encourager la mobilité électrique, notamment à travers une réduction de la fiscalité sur les importations de véhicules électriques. Vers une Côte d’Ivoire championne de la transition énergétiqueAvec son potentiel solaire, hydroélectrique et biomasse, sa jeunesse et une société civile actives, et une volonté politique affirmée, la Côte d’Ivoire avance vers un modèle énergétique durable et équitable. Cet engagement national, renforcé par l’appui du Système des Nations Unies, illustre la volonté du pays de jouer un rôle clé au niveau régional et mondial dans la lutte contre les changements climatiques. La prochaine 30ᵉ Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de présenter la révision de sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN 3.0), en mettant en avant ses efforts pour une transition énergétique juste, inclusive et résiliente.

1 / 5

Histoire

15 juillet 2025

Bassin du Bandama : renforcer la résilience des communautés rurales face au climat

Les zones rurales figurent aujourd'hui parmi les territoires les plus vulnérables face à la recrudescence des événements extrêmes. Le bassin versant du Bandama, situé au centre de la Côte d’Ivoire, couvre les régions du Gbêkê, du Bélier et de la Marahoué. Il constitue l’un des principaux réservoirs agricoles du pays, avec une forte concentration d’activités liées aux filières riz, manioc et cacao. Pourtant, cette région subit une pression climatique croissante. Sécheresses prolongées, précipitations irrégulières et érosion des sols compromettent la stabilité des rendements et fragilisent les revenus agricoles.Pour y répondre, la Côte d’Ivoire, avec l’appui du Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Fonds d’adaptation, a lancé le 11 juillet 2025 à Bouaké un projet structurant : le Projet d’appui au renforcement des capacités d’adaptation et de résilience des communautés rurales face au changement climatique dans le Bassin du Bandama (PACCB). Un projet concret pour 94 000 bénéficiairesFinancé à hauteur de 6 millions de dollars soit environ 3,3 milliards de francs CFA et piloté par le Gouvernement à travers le Programme national Changements climatiques (PNCC), ce projet vise à : Améliorer l’accès à l’information climatiqueTransformer les pratiques agricoles pour les rendre plus durablesRenforcer les capacités institutionnelles pour une coordination efficace. Au total, près de 94 000 personnes seront touchées dont 15 600 petits producteurs et 1 000 coopératives agricoles. Le projet mettra l’accent sur l’inclusion, avec 45 % de femmes et 40 % de jeunes parmi les bénéficiaires directs. Les investissements prévus s’articulent autour d’infrastructures et équipements conçus pour résister aux effets du climat, comme l’installation de 18 stations agrométéorologiques et 150 pluviomètres, la formation de 10 000 producteurs et de 100 agents techniques, ainsi que la création de 20 fermes piscicoles dans les régions du Gbêkê du Bélier et de la Marahoué .Le projet contribuera à renforcer aussi les mécanismes de suivi et d’alerte précoce, essentiels pour anticiper les chocs climatiques et sécuriser les récoltes. Avant le lancement officiel, un atelier technique de deux jours a permis aux ministères, agences, partenaires et bénéficiaires de définir les modalités de mise en œuvre et de clarifier les rôles de chacun.« Le PACCB offre une réponse intégrée et structurée aux défis posés par le changement climatique », a souligné Hermann Messan, Directeur pays du FIDA. « Avec les outils et les ressources appropriés, les communautés rurales du bassin du Bandama peuvent jouer un rôle moteur dans la transformation des systèmes alimentaires et la préservation des écosystèmes. »Pour le Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, Jacques Assahoré, ce projet représente une opportunité collective : « La mobilisation totale des acteurs et l’appropriation par les bénéficiaires seront clés pour assurer le succès et la pérennité du projet. »: « Le PACCB contribuera à structurer une réponse durable face aux aléas climatiques, tout en créant des opportunités économiques pour les jeunes et les femmes dans les chaînes de valeur agricole », a pour sa part précisé Jean-Yves Andé, coordonnateur du projet,Ce projet s’appuiera sur l’approche de partenariat portée par le FIDA et mobilisant des institutions clés telles que la Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique de Côte d'Ivoire (SODEXAM), l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER), le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA), ainsi que la FAO et le PNUD, pour fournir l'expertise technique et opérationnelle nécessaire à la mise en œuvre des projets de telle envergure. Les autorités locales bénéficieront d’un accompagnement pour intégrer l’adaptation au changement climatique dans les plans de développement régionaux, consolidant ainsi la gouvernance territoriale.Le PACCB entend faire de la résilience un levier de développement inclusif à travers le ciblage des zones les plus exposées, la valorisation des savoirs locaux et l’appuie sur des solutions éprouvées. Cette initiative s’inscrit dans la Vision 2030 du FIDA, qui place l’adaptation climatique, l’équité de genre et l’innovation au cœur de ses priorités stratégiques.

1 / 5

Histoire

01 juillet 2025

"Autres Regards" : Une initiative photographique portée par des jeunes pour alerter sur la biodiversité menacée en Côte d’Ivoire

Alors que la Côte d’Ivoire fait face à une érosion rapide de sa biodiversité due à la déforestation, à la pollution, au braconnage et à l’expansion agricole non maîtrisée, un projet novateur donne la parole – et l’objectif – à une jeunesse engagée : « Autres Regards ». Soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Partenariat mondial BES-Net, cette initiative invite de jeunes Ivoiriennes et Ivoiriens à capturer, à travers la photographie, la beauté et la fragilité de leur environnement naturel.Une biodiversité sous pressionDes forêts tropicales denses de Taï aux mangroves du littoral en passant par les savanes du nord, la Côte d’Ivoire abrite une biodiversité remarquable. Pourtant, selon les dernières données nationales, le pays a perdu plus de 80 % de sa couverture forestière originelle en seulement quelques décennies. L’urbanisation galopante, les activités agricoles intensives, la pollution plastique et la chasse illégale continuent de menacer des écosystèmes déjà fragilisés.Dans ce contexte préoccupant, la préservation de la biodiversité ne peut réussir sans une prise de conscience collective, en particulier parmi les jeunes générations. C’est tout l’enjeu du projet « Autres Regards » : sensibiliser, impliquer et mobiliser par l’image.L’objectif pour changer de regardPorté par des jeunes issus de toutes les régions du pays – Abidjan, Bouaké, Man, Yamoussoukro – le projet a permis à une vingtaine de jeunes de se former à la photographie documentaire et au récit visuel. Encadrés par des professionnels de l’image et des spécialistes de l’environnement, ces jeunes ont arpenté forêts, villages, zones humides et marchés pour raconter, en images, les multiples facettes de la biodiversité ivoirienne : sa richesse, ses menaces, mais aussi les efforts de protection menés au niveau local.« À travers mes clichés, je veux montrer que chaque pas que nous posons a la force de détruire ou de construire, et laisse une empreinte, souvent invisible, mais bien réelle. Faisons le choix d’une empreinte positive pour préserver notre biodiversité », plaide Laurette Blé, jeune ivoirienne de 23 ans, financière de formation et passionnée de photographie. « Mes photographies ne sont pas de simples mises en scène, elles sont un cri d’alarme. Si nous continuons à ignorer l’urgence de la situation, nous finirons par “manger” inévitablement nos propres déchets. Il est encore temps d’agir pour une gestion responsable de nos déchets et la protection de notre biodiversité », alerte Edouard Bitty, jeune photographe, mais aussi scout et ambassadeur pour des villes durables alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD).Une initiative innovante soutenue par le PNUDLe PNUD a accompagné ce projet à chaque étape : identification et formation des jeunes, mise à disposition de matériel, encadrement technique, organisation d’expositions et diffusion des œuvres sur ses canaux institutionnels.Cette approche s’inscrit pleinement dans sa stratégie pour un développement durable centré sur l’humain, l’innovation sociale et la participation citoyenne. En investissant dans les capacités des jeunes à documenter leur réalité environnementale, le PNUD veut contribuer à faire émerger une génération d’acteurs du changement. « La biodiversité n’est pas qu’un décor : elle est le socle de notre sécurité alimentaire, de notre santé, et de notre résilience face aux changements climatiques. Il est essentiel de préserver cet héritage commun, fragile et irremplaçable, par responsabilité envers les générations futures. Et l’art photographique peut fortement y contribuer », a fait remarquer la Représentante résidente du PNUD en Côte d’Ivoire, Blerta Cela, lors du vernissage à Abidjan le 14 avril 2025.Une sensibilisation qui dépasse le cadre artistiqueLes photographies réalisées dans le cadre du projet ont été exposées à Bouaké, Yamoussoukro et Abidjan, dans des lieux culturels, des écoles et lors d’événements publics. Des milliers de personnes ont pu découvrir ces œuvres, dont plusieurs responsables d’administrations locales et représentants d’ONG environnementales.Certaines images ont même servi de support à des sessions de sensibilisation sur le tri des déchets, la lutte contre le braconnage ou la protection des zones humides. Dans plusieurs communes rurales, elles ont déclenché des actions concrètes : retrait de pièges illégaux, nettoyage de berges, plantation communautaire d’arbres. Une autre manière de raconter la nature et un appel à l’actionAvec « Autres Regards », les jeunes photographes ne se contentent pas de documenter les menaces qui pèsent sur la nature ivoirienne : ils racontent aussi des histoires d’espoir, de résilience et d’engagement. On y voit des écoliers apprenant à trier leurs déchets, des pêcheurs réorientés vers l’écotourisme, ou encore des femmes animant des comités villageois de reboisement.À travers leur regard, c’est toute une société qui se redécouvre capable d’agir. Le projet « Autres Regards » démontre qu’en combinant art, sensibilisation et engagement communautaire, il est possible de transformer les consciences et de susciter des dynamiques positives pour la nature. Le projet BESNET II, mettant en avant cette initiative, a été réalisé grâce au soutien financier de l’Initiative internationale pour le Climat (IKI), de l’ambassade d’Allemagne et du PNUD, en collaboration avec le Ministère de la Culture et de la Francophonie, le Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition énergétique, ainsi que de la Fédération Africaine de l’Art Photographique (FAAP).Téléchargez le catalogue "Autres regards"

1 / 5

Histoire

28 juin 2025

En visite en Côte d’Ivoire, le Chef Christian Abégan, défenseur de bonne volonté du PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, plaide en faveur d’une alimentation locale saine et durable

Dans un contexte mondial marqué par des défis alimentaires croissants, l’importance d’une alimentation saine, locale et durable n’a jamais été aussi cruciale. Face aux enjeux liés à la sécurité alimentaire, à la malnutrition et aux effets des aléas naturels, il devient indispensable de repenser nos modes de production et de consommation en valorisant les richesses naturelles et culturelles propres à chaque territoire. La Côte d’Ivoire, pays riche en ressources agricoles diversifiées et dotée d’une exceptionnelle richesse culinaire, illustre parfaitement cette démarche. Pourtant, malgré une grande variété de produits locaux — céréales traditionnelles, légumineuses, légumes-feuilles — ces trésors alimentaires restent encore peu présents dans les régimes alimentaires quotidiens. Cette sous-exploitation impacte directement la qualité nutritionnelle et la résilience des communautés, notamment des enfants, posant un défi majeur pour atteindre la sécurité alimentaire pour tous. Une approche centrée sur la valorisation des ressources locales Dans cette dynamique, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Côte d’Ivoire soutient activement l’intégration de produits locaux dans les repas scolaires, le renforcement des filières agricoles nationales et la promotion de bonnes pratiques nutritionnelles. Pour réussir cette transformation durable, il est essentiel de conjuguer action technique, engagement communautaire et sensibilisation culturelle autour des habitudes alimentaires. Chef Christian Abégan : un défenseur engagé pour la nutrition et la gastronomie africaine nutritive C’est dans ce contexte que s’inscrit l’action de Chef Christian Abégan, défenseur de bonne volonté du Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre depuis mars 2025. Véritable champion des systèmes alimentaires durables et des régimes sains, il consacre sa carrière à la valorisation de la gastronomie africaine et à la promotion d’ingrédients nutritifs locaux pour lutter contre la faim. Titulaire du Diplôme d’Honneur de l’Institut de la Gastronomie Française, lauréat du Trophée de l’Excellence Afro-Caribéenne et auteur engagé, Chef Abégan met son expertise au service du PAM pour relier tradition culinaire africaine et objectifs humanitaires, impulsant ainsi un changement durable et inclusif. Une visite pour encourager une alimentation saine et enracinée dans les traditions locales Le 27 juin 2025, Chef Christian Abégan s’est rendu au bureau du PAM à Abidjan pour échanger avec le personnel sur les moyens de promouvoir une alimentation plus saine et mieux ancrée dans les traditions culinaires ivoiriennes. A cette occasion, le PAM a présenté au Chef le menu scolaire élaboré par le ministère de l’Éducation, fondé sur les produits locaux. Ce fut également l’occasion de partager avec le Chef, les habitudes alimentaires propres aux différentes régions du pays, tout en mettant en lumière les principaux défis d’accès à une nutrition équilibrée. Le Chef a salué la qualité des menus proposés et a formulé des recommandations pour enrichir les recettes existantes et intégrer de nouvelles préparations. Il a souligné l’importance de consommer davantage de légumes verts frais afin de lutter efficacement contre les carences en fer. Il a également exprimé sa disponibilité à contribuer activement à l'amélioration des menus, notamment par la création de recettes mettant en valeur la richesse des produits locaux. Promotion des produits locaux, transmission du savoir-faire culinaire et éducation nutritionnelle Tout au long de sa visite, Chef Abégan a plaidé pour une meilleure intégration des produits locaux encore sous-valorisés, tels que le fonio, les légumes-feuilles et certaines céréales traditionnelles et légumineuses, tant dans les repas scolaires que dans les habitudes quotidiennes. « L'une de nos responsabilités est de nourrir le palais de nos enfants en les initiant dès leur plus jeune âge aux légumes et aux aliments sains, nutritifs et diversifiés élaborés à partir de nos produits locaux, afin de bâtir une génération future en bonne santé. » Chef Abégan a également partagé des conseils culinaires pratiques avec le personnel, soulignant que le goût, les méthodes de préparation et la transmission du savoir-faire culinaire sont essentiels pour rendre nos aliments attrayants, notamment pour les plus jeunes. Il a ainsi encouragé à réapprendre à cuisiner des produits locaux accessibles, tout en renouvelant les méthodes et en préservant l’identité culinaire ivoirienne. Enfin, le Chef a partagé six principes fondamentaux qui guident son engagement dans la lutte contre la faim et la malnutrition : foi, service, passion, résilience, partage et regard, illustrant son approche humaine et engagée face aux défis nutritionnels. « Donnons une autre identité à ce monde fermé, en portant notre regard sur l'autre — pour continuer à sauver et changer des vies.

1 / 5

Communiqué de presse

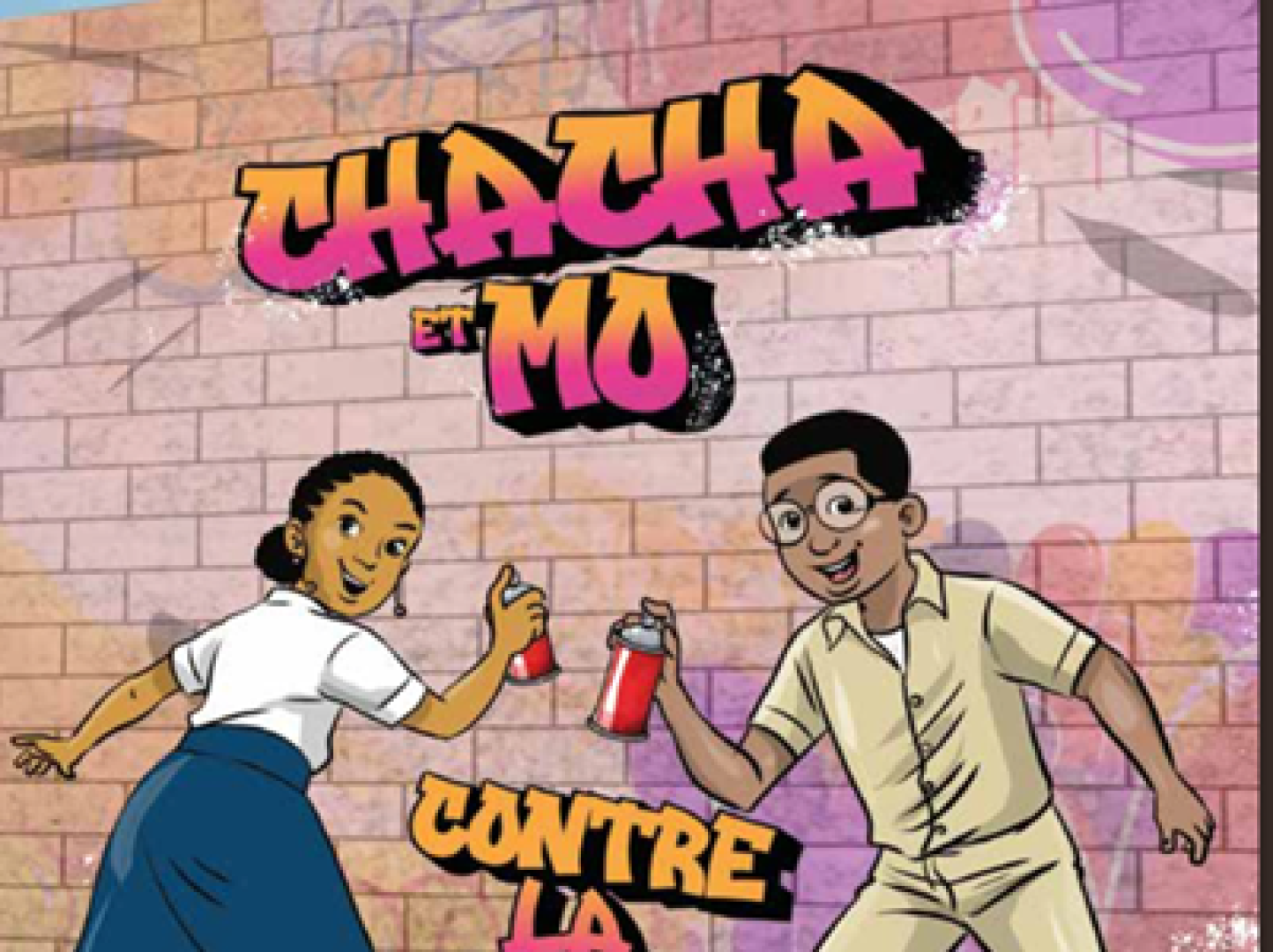

09 décembre 2025

Unis avec la jeunesse contre la corruption : Former l’intégrité de demain

S’appuyant sur la campagne lancée lors de la Journée internationale de lutte contre la corruption 2024, la campagne 2025 continue de mettre en lumière le rôle des jeunes garants de l’intégrité en tant que porte-parole, sensibilisant le public à la corruption et à son impact sur leurs communautés. Elle donnera la parole aux futurs leaders de l’intégrité qui partageront leurs analyses sur les liens entre crime organisé et corruption, le rôle clé de l’IA et des technologies émergentes, ainsi que le lien entre corruption, paix et sécurité, démontrant ainsi pourquoi la lutte contre la corruption est essentielle à un avenir juste et sûr.La campagne sera en lien avec le message de la onzième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption (COSP11), qui se tiendra du 15 au 19 décembre 2025 sur le thème « Former l’intégrité de demain ». Pour plus d’informations, consultez le site www.unodc.org/cosp11. Un kit de communication dédié aux réseaux sociaux sera bientôt disponible.L’assistance technique de l’ONUDC en matière de lutte contre la corruption en Côte d’Ivoire s’inscrit essentiellement dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la plateforme régionale d’Afrique de l’Ouest et du Sahel adoptée en 2022 pour l’« Accélération de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC)». Autour de celle-ci, 4 thématiques prioritaires ont été identifiées : les enquêtes financières ainsi que le renforcement des services d’enquêtes et de poursuites, le recouvrement des avoirs, la protection des lanceurs d’alerte et le renforcement des systèmes d’intégrité. En parallèle, l’ONUDC accompagne la Haute Autorité pour la Bonne gouvernance (HAGB) et l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC) dans plusieurs projets de réformes (politiques nationales de lutte contre la corruption, le développement de procédures opérationnelles).

1 / 5

Communiqué de presse

05 décembre 2025

Zones cacaoyères : renforcer l’action communautaire contre les violences basées sur le genre

À l’occasion des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre (VBG), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a intensifié ses actions de sensibilisation dans les régions de l’Agnéby-Tiassa et de La Mé, illustrant son engagement en faveur de systèmes agroalimentaires durables, inclusifs et respectueux des droits humains.Ces activités s’inscrivent dans le cadre du projet PROMIRE, qui promeut une production cacaoyère sans déforestation tout en intégrant la prévention des violences basées sur le genre et la lutte contre le travail des enfants comme leviers essentiels du développement rural durable.Pendant quatre jours, les communautés rurales d’Aboudé-Mandéké, Boussoukro, Biasso et Mébifon ont pris part à des échanges participatifs axés sur les VBG et le travail des enfants, deux problématiques persistantes dans les zones agroforestières. Menée en collaboration avec les Directions régionales du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, la campagne a permis de sensibiliser 408 personnes, dont 272 femmes, renforçant ainsi la capacité des communautés à prévenir, identifier et signaler les violences.Représentant le Représentant résident de la FAO, Mme Guéi Marie Hortense, assistante chargée de programme, a rappelé que la lutte contre les inégalités de genre et les violences est indissociable de la transformation durable des systèmes alimentaires :« La FAO agit aux côtés des communautés pour prévenir les violences basées sur le genre, protéger les enfants, promouvoir l’égalité et créer des espaces sûrs pour les femmes et les jeunes. C’est une responsabilité collective et un préalable au développement durable. »Les séances de sensibilisation ont permis d’aborder les différentes formes de violences, leurs conséquences sociales, psychologiques et économiques, ainsi que les mécanismes locaux de signalement et de prise en charge, contribuant à lever les tabous et à renforcer la confiance au sein des communautés.À Aboudé-Mandéké, Mme N’Gatta Assahoré Abo Martine, présidente de la coopérative N’Gbossou, témoigne de l’impact immédiat de l’initiative :« Nous avons compris que le silence protège la violence. Aujourd’hui, nous savons comment réagir et vers qui nous tourner pour protéger nos enfants et nous-mêmes. »Un message partagé à Biasso, dans la région de La Mé, où Brou Anne Marie, présidente d’un groupement de femmes, souligne que ces actions donnent aux communautés les outils nécessaires pour prévenir, dénoncer et agir durablement contre les VBG et le travail des enfants.Les autorités coutumières ont également été associées à la mobilisation. Le chef du village d’Aboudé-Mandéké, Nanan Gnangoran, a réaffirmé l’engagement de sa communauté à soutenir toutes les initiatives visant à protéger les populations vulnérables et à renforcer la cohésion sociale.En impliquant étroitement les communautés rurales, les leaders traditionnels et les organisations féminines, la FAO, à travers le projet PROMIRE, contribue à bâtir une riposte communautaire durable contre les violences basées sur le genre et le travail des enfants dans les zones de production cacaoyère, en cohérence avec les Objectifs de développement durable, notamment l’ODD 5, l’ODD 8 et l’ODD 16.

1 / 5

Communiqué de presse

28 novembre 2025

16 jours d’activisme : le PAM renforce la prévention des violences faites aux femmes et aux filles en Côte d’Ivoire

Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, le Programme alimentaire mondial (PAM) en Côte d’Ivoire a organisé, le 28 novembre, une session d’échanges réunissant son bureau pays et les équipes des bureaux de terrain de Man, Korhogo et Bondoukou, en présentiel et en ligne.Cette rencontre a permis de renforcer la réflexion collective autour des liens étroits entre insécurité alimentaire, vulnérabilités accrues et risques de violences et d’exploitation, notamment à l’encontre des femmes et des filles. Face à ces défis, le PAM place la prévention des violences basées sur le genre au cœur de ses interventions humanitaires et de développement.Concrètement, le PAM intègre des mesures de protection dans l’ensemble de ses programmes, à travers des distributions organisées dans des conditions sécurisées, des consultations communautaires, des mécanismes de retour d’information et de plainte, ainsi que des partenariats avec des acteurs spécialisés et des campagnes de sensibilisation. Ces actions visent à protéger, autonomiser et soutenir les personnes les plus vulnérables.Ces initiatives contribuent également à renforcer la scolarisation des jeunes filles, à accroître la sensibilisation des communautés et à promouvoir un environnement plus sûr et inclusif. La prévention de toutes les formes de violences, y compris celles liées à l’usage du numérique, demeure une priorité, avec un renforcement continu des mécanismes de protection fondés sur des outils pratiques et adaptés aux contextes locaux.Cette session d’échanges a permis de réaffirmer l’importance de cette démarche au sein du PAM et d’identifier des pistes concrètes pour intensifier davantage les actions de prévention. Elle s’est conclue par un engagement collectif à renforcer la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles, en cohérence avec les priorités du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire.À travers ces actions, le PAM réaffirme son engagement à contribuer, aux côtés des autres agences des Nations Unies, à la réalisation des Objectifs de développement durable, notamment l’ODD 2 (Faim zéro), l’ODD 5 (Égalité des sexes) et l’ODD 16 (Paix, justice et institutions efficaces).

1 / 5

Communiqué de presse

14 octobre 2025

Le PAM et KOICA s’unissent pour renforcer le capital humain et la résilience en Côte d’Ivoire

Abidjan, Côte d’Ivoire – Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a reçu aujourd’hui avec satisfaction une contribution de 9,3 millions de dollars américains du Gouvernement de la République de Corée, destinée à promouvoir la santé et la nutrition, lutter contre l’insécurité alimentaire et favoriser un développement inclusif dans le nord de la Côte d’Ivoire. Ce financement pluriannuel, octroyé à travers l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), permettra au PAM de fournir des repas nutritifs issus de productions locales à 50 000 élèves dans 200 écoles primaires réparties dans les régions de la Bagoué, du Bounkani, du Poro et du Tchologo. Cette assistance vise à soutenir le bien-être, la concentration et la réussite scolaire des élèves de 2025 à 2029.Le PAM apportera également un appui à 100 groupements de petits exploitants agricoles à travers des formations et une assistance technique, afin d’améliorer la qualité et la quantité de leur production. Un lien direct sera établi entre ces producteurs et les cantines scolaires, dans le but de stimuler les économies rurales, renforcer les chaînes d’approvisionnement locales et garantir la durabilité à long terme.« Notre partenariat avec la KOICA représente un investissement dans l’avenir de la Côte d’Ivoire », a déclaré Olivia Hantz, Représentante et Directrice pays du PAM en Côte d’Ivoire. « En renforçant les systèmes nationaux et en autonomisant les producteurs locaux, nous veillons à ce que chaque repas scolaire contribue non seulement à l’apprentissage et à la santé des enfants, mais aussi à la sécurité alimentaire et à la résilience du pays sur le long terme. »

Au-delà de la fourniture de repas nutritifs, ce financement contribuera à améliorer l’accès aux dispositifs de lavage des mains dans les écoles et à promouvoir l’éducation à l’hygiène, à la santé et à la nutrition auprès des élèves et des communautés, adoptant ainsi une approche holistique du bien-être scolaire et communautaire. Ces activités seront mises en œuvre en étroite collaboration avec le Gouvernement de la Côte d’Ivoire, notamment le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation à travers la Direction des cantines scolaires, le Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière, ainsi que le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Cette approche multisectorielle mobilise les expertises des secteurs de l’éducation, de la santé et de l’agriculture pour bâtir un système de cantines scolaires résilient et durable, en cohérence avec les priorités nationales.

« Ce projet revêt une signification particulière pour nous, car il reflète une leçon profonde tirée de l’histoire de la Corée. La conviction qu’un simple repas nutritif peut révéler le potentiel d’un enfant, et que ces enfants, épanouis et en bonne santé, constituent le socle même de la prospérité d’une nation. En reliant les écoles aux producteurs locaux, nous ne faisons pas que fournir de la nourriture, nous investissons dans ce socle », a déclaré Kim Sangjun, Directeur pays de la KOICA en Côte d’Ivoire. Actuellement, le Programme Alimentaire Mondial fournit des repas scolaires à plus de 166 000 élèves dans 733 écoles à travers la Côte d’Ivoire, démontrant ainsi l’ampleur et la portée de son engagement en faveur du bien-être et de la réussite scolaire des enfants.« Ce nouveau financement marque une étape importante dans la lutte contre l’insécurité alimentaire en Côte d’Ivoire. En améliorant la nutrition et l’éducation des enfants grâce à un programme de cantines scolaires durable et approvisionné localement, le PAM et la KOICA renforcent le capital humain et favorisent un développement inclusif au bénéfice des enfants et des communautés », a souligné Olivia Hantz. ******************************************

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies est la plus grande organisation humanitaire au monde. Il sauve des vies dans les situations d'urgence et utilise l'aide alimentaire pour ouvrir la voie à la paix, à la stabilité et à la prospérité pour les populations qui se remettent d'un conflit, d'une catastrophe ou des effets du changement climatique.

Suivez l'actualité du PAM en Côte d'Ivoire sur X : @WFP_Cotedivoire

Pour plus d’informations, contacter (adresse email : prénom.nom@wfp.org)

Raissa Touraire-Rim, PAM/Abidjan, Mob. +225 05 46 99 01 93

Au-delà de la fourniture de repas nutritifs, ce financement contribuera à améliorer l’accès aux dispositifs de lavage des mains dans les écoles et à promouvoir l’éducation à l’hygiène, à la santé et à la nutrition auprès des élèves et des communautés, adoptant ainsi une approche holistique du bien-être scolaire et communautaire. Ces activités seront mises en œuvre en étroite collaboration avec le Gouvernement de la Côte d’Ivoire, notamment le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation à travers la Direction des cantines scolaires, le Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière, ainsi que le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Cette approche multisectorielle mobilise les expertises des secteurs de l’éducation, de la santé et de l’agriculture pour bâtir un système de cantines scolaires résilient et durable, en cohérence avec les priorités nationales.

« Ce projet revêt une signification particulière pour nous, car il reflète une leçon profonde tirée de l’histoire de la Corée. La conviction qu’un simple repas nutritif peut révéler le potentiel d’un enfant, et que ces enfants, épanouis et en bonne santé, constituent le socle même de la prospérité d’une nation. En reliant les écoles aux producteurs locaux, nous ne faisons pas que fournir de la nourriture, nous investissons dans ce socle », a déclaré Kim Sangjun, Directeur pays de la KOICA en Côte d’Ivoire. Actuellement, le Programme Alimentaire Mondial fournit des repas scolaires à plus de 166 000 élèves dans 733 écoles à travers la Côte d’Ivoire, démontrant ainsi l’ampleur et la portée de son engagement en faveur du bien-être et de la réussite scolaire des enfants.« Ce nouveau financement marque une étape importante dans la lutte contre l’insécurité alimentaire en Côte d’Ivoire. En améliorant la nutrition et l’éducation des enfants grâce à un programme de cantines scolaires durable et approvisionné localement, le PAM et la KOICA renforcent le capital humain et favorisent un développement inclusif au bénéfice des enfants et des communautés », a souligné Olivia Hantz. ******************************************

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies est la plus grande organisation humanitaire au monde. Il sauve des vies dans les situations d'urgence et utilise l'aide alimentaire pour ouvrir la voie à la paix, à la stabilité et à la prospérité pour les populations qui se remettent d'un conflit, d'une catastrophe ou des effets du changement climatique.

Suivez l'actualité du PAM en Côte d'Ivoire sur X : @WFP_Cotedivoire

Pour plus d’informations, contacter (adresse email : prénom.nom@wfp.org)

Raissa Touraire-Rim, PAM/Abidjan, Mob. +225 05 46 99 01 93

1 / 5

Communiqué de presse

29 septembre 2025

Gestion des pertes post-récolte et transformation des déchets alimentaires : le Sénégal s’inspire des bonnes pratiques en économie circulaire de la Côte d’Ivoire

Une délégation sénégalaise, composée de fonctionnaires de la FAO, d’un adjoint au maire, d’un enseignant chercheur et de guides religieux, a effectué une mission d’étude en Côte d’Ivoire du 22 au 28 septembre 2025, en vue de s’inspirer des bonnes pratiques ivoiriennes en matière d’économie circulaire, notamment dans la gestion des pertes post-récolte et la transformation des déchets alimentaires.Le bureau de la FAO au Sénégal, en collaboration avec ses partenaires institutionnels, a organisé cette mission en Côte d’Ivoire. Le choix du pays hôte n’est pas anodin : la Côte d’Ivoire a développé ces dernières années plusieurs initiatives innovantes destinée à promouvoir l’économie circulaire avec des résultats concrets.« L’objet de notre visite est de tirer des leçons concrètes de l’expérience ivoirienne, notamment sur l’utilisation des mouches soldats noires pour transformer les déchets organiques en intrants agricoles, sur la production de biogaz à partir de biodigesteurs et sur d’autres technologies bas carbones, notamment le compostage et le biochar », a expliqué Sarr Makhousse, chargé des programmes à la FAO Sénégal.Au Sénégal, les pertes post-récolte continuent de peser lourdement sur le secteur agricole. Selon un rapport publié par la FAO en 2023, jusqu’à 30 % des productions vivrières sont perdues après la récolte. Par ailleurs, les grands rassemblements religieux, notamment le grand Magal à Touba, génèrent chaque année plus de 2 500 tonnes de déchets organiques non valorisés, représentant à la fois un défi environnemental et une opportunité manquée pour l’économie circulaire.La délégation a ainsi rencontré les autorités du ministère ivoirien de l’Agriculture, des responsables locaux, ainsi que des porteurs de solutions innovantes. Des visites de terrain ont été organisées à Yamoussoukro et Tanda, où les participants ont pu découvrir des systèmes de valorisation des biodéchets ainsi que des technologies de production de compost et de biogaz. Des sessions techniques ont également permis d’attirer l’attention des visiteurs sur la nécessité de faire des conventions et de favoriser les échanges scientifiques avec des centres de recherche et la nouvelle université de Touba.Au terme de la mission, les membres de la délégation se sont dit satisfaits. Et impressionnés par les activités de Living Soils, une entreprise ivoirienne pionnière dans la valorisation des déchets organiques, notamment grâce à l’utilisation des mouches soldats noires. Living Soils avait déjà collaboré avec la FAO sur le projet BioDAF, en partenariat avec BioANI, et intervient désormais dans un modèle décentralisé avec des fermes satellites.La délégation a également estimé que l’expertise de la Société d’Études et de Formation en Technologies, spécialisée dans les énergies renouvelables et la valorisation agricole durable, représente une réelle opportunité pour Touba. Cette société conçoit et installe des biodigesteurs capables de transformer les déchets organiques notamment les fientes de volaille en biogaz (utilisé pour la cuisson ou la production d’électricité) et en biofertilisants, commercialisés sous la marque Biofertile.Un partenariat Sud-Sud prometteurCette mission s’inscrit dans une dynamique de coopération Sud-Sud, encouragée par la FAO, qui voit dans le partage d’expériences entre pays africains un levier important pour l’innovation et la résilience. À l’issue de la visite, plusieurs recommandations ont été formulées à savoir réaliser une étude de base d’ici décembre 2025 pour identifier les technologies les plus adaptées à la gestion des déchets alimentaires à Touba, organiser une réunion de partage et de lancement à Touba, entre novembre et décembre 2025 et explorer la possibilité d’utiliser l’unité de séchage actuellement installée à Tambacounda pour conserver les aliments en attente de traitement via les biodigesteurs.

1 / 5

Dernières ressources publiées

1 / 11

Ressources

05 mai 2023

1 / 11